Emotional Lens: Anger – Article 3 of 6

“Chiunque può arrabbiarsi: questo è facile. Ma arrabbiarsi con la persona giusta, e nel grado giusto, e al momento giusto, e nel modo giusto: questo non è alla portata di chiunque e non è facile.”

— Aristotele

Introduzione

La rabbia è un’emozione primaria tradizionalmente classificata tra quelle a valenza negativa, caratterizzata da un’intensa attivazione fisiologica, da una marcata componente motivazionale e da un forte impatto sulle dinamiche comportamentali e relazionali. Dal punto di vista evolutivo, ha svolto un ruolo cruciale nella sopravvivenza e nell’organizzazione sociale, incentivando reazioni di difesa, protezione e la capacità di rispondere a situazioni di conflitto. Essa si manifesta in risposta a situazioni percepite come frustranti o minacciose, svolgendo una funzione adattiva volta a mobilitare l’individuo all’azione per difendere i propri interessi o per ripristinare l’equilibrio compromesso. Tuttavia, la sua regolazione risulta essenziale affinché non sfoci in reazioni disfunzionali o autodistruttive.

L’esperienza soggettiva della rabbia è fortemente influenzata da processi cognitivi di valutazione, che determinano l’intensità e la modalità della sua espressione. Oltre a situazioni di minaccia diretta, essa infatti può emergere in contesti di ingiustizia percepita, di violazione di norme sociali e morali, per affermare i propri diritti o perseguire scopi personali, così come in risposta a conflitti interiori oppure a impedimenti che ostacolano il raggiungimento di un obiettivo. Tuttavia, a volte tale emozione può essere strumentalizzata per imporre una gerarchia sociale e, conseguentemente, incidere sulla regolazione delle dinamiche di potere all’interno di gruppi e comunità. In questo quadro, la sua manifestazione varia inoltre in base a fattori individuali e culturali. Alcuni contesti ne favoriscono l’espressione come strumento di affermazione o di legittima difesa, mentre altri tendono a reprimere o regolare la sua manifestazione attraverso norme sociali. Parallelamente, l’intensità, la durata e la modalità espressiva della rabbia sono anche influenzate da variabili temperamentali e da esperienze pregresse, oltre che da meccanismi di regolazione emotiva appresi nel corso dello sviluppo.

Sebbene questa emozione possa rappresentare una risorsa funzionale nel favorire la risoluzione di problemi, il rafforzamento della determinazione e dell’identità personale in determinati contesti e nell’affrontare ostacoli, una sua difficile gestione può avere ripercussioni negative sul benessere psicofisico e indicare una difficoltà nella regolazione emotiva. Un’espressione eccessiva o inappropriata della rabbia può favorire la conflittualità nelle relazioni e incrementare il rischio di disturbi psicosomatici, mentre una repressione sistematica può contribuire allo sviluppo di disagi emotivi e somatizzazioni. Infine, si osserva che l’incapacità di regolare questa emozione è stata associata a un incremento dello stress, a un maggior rischio di disturbi cardiovascolari e a problematiche legate all’impulsività e al controllo degli impulsi.

Basi neurobiologiche

L’emozione della rabbia è associata all’attivazione di specifiche aree corticali, come la corteccia prefrontale ventromediale (vmPFC), strutture sottocorticali, come l’amigdala e strutture allocorticali come l’ippocampo, nonché all’attività di circuiti neurali coinvolti nella valutazione della minaccia, nella regolazione dell’impulsività e nella risposta fisiologica all’arousal. Nell’ambito di questa complessa integrazione neurofisiologica e in un quadro semplificato, di particolare interesse sono anche il sistema nervoso autonomo e l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA), poiché attivano una serie di risposte fisiologiche che, oltre a rappresentare una componente della rabbia – strettamente legata anche alla sua esperienza interocettiva –, sono finalizzate a predisporre l’organismo a fronteggiare rapidamente situazioni percepite come minacciose.

L’amigdala, struttura del sistema limbico cruciale nella codifica delle emozioni, assume un ruolo centrale nella percezione della rabbia e nella risposta agli stimoli percepiti come minacciosi. Essa interviene nel processo di valutazione degli eventi, segnalando rapidamente al resto del cervello la presenza di elementi potenzialmente dannosi o frustranti. In particolare, essa riceve afferenze da diverse aree corticali, strutture sottocorticali e strutture allocorticali che contribuiscono alla valutazione della rabbia. Le informazioni sensoriali, trasmesse dal talamo e dalle aree sensoriali corticali, forniscono segnali rapidi e dettagliati sugli stimoli ambientali, mentre l’ippocampo integra dati contestuali e mnestici al fine di ottimizzarne la contestualizzazione dell’emozione. Inoltre, la corteccia prefrontale dorsolaterale (dlPFC) trasmette segnali implicati nella valutazione cognitiva della frustrazione e nella rielaborazione degli ostacoli percepiti, con un ruolo chiave nel processo di adattamento emotivo. Allo stesso tempo, l’attivazione dell’amigdala nella rabbia può essere amplificata dalle proiezioni dopaminergiche dell’area tegmentale ventrale (VTA), specialmente in situazioni di competizione o violazione di aspettative. Più in generale, Il sistema dopaminergico svolge un ruolo determinante nella rabbia, agendo come promotore della motivazione all’azione aggressiva, specialmente in risposta a situazioni percepite come frustranti o quando le aspettative individuali vengono disattese. In tali contesti, infatti, è stato osservato un incremento nell’attività dopaminergica, che non solo intensifica l’emozione, ma amplifica anche la spinta impulsiva a reagire con aggressività. Questa dinamica è strettamente legata alle interconnessioni tra l’area tegmentale ventrale (VTA), il nucleo accumbens (NAc) e la corteccia prefrontale, in particolare le aree ventromediale (vmPFC) e dorsolaterale (dlPFC), elementi chiave del circuito della ricompensa e della motivazione. L’interazione tra queste aree e strutture può indurre una maggiore propensione verso comportamenti impulsivi e aggressivi, soprattutto quando la rabbia è associata alla frustrazione di obiettivi o aspettative personali.

Diversi studi di neuroimaging hanno mostrato un’iperattivazione dell’amigdala nei momenti di rabbia intensa, sia in risposta a stimoli ambientali diretti, sia durante la ruminazione su eventi passati percepiti come ingiusti. Tale attivazione contribuisce a preparare l’organismo alla reazione, modulando l’arousal fisiologico e orientando le risposte comportamentali, come l’attacco o la difesa.

Parallelamente, attraverso ulteriori connessioni, essa interagisce anche con la corteccia prefrontale, in particolare con la sua porzione ventromediale (vmPFC), che svolge un ruolo fondamentale nel controllo inibitorio e nella regolazione della rabbia. Studi su lesioni cerebrali hanno evidenziato che danni alla corteccia prefrontale possono compromettere la capacità di regolare l’impulsività, portando a una maggiore tendenza ad agire in modo aggressivo e meno influenzato dagli aspetti sociali e contestuali. Un caso emblematico di queste alterazioni è quello di Phineas Gage, un operaio ferroviario che, a seguito di un grave trauma cranico nel 1848, riportò una lesione estesa alla corteccia prefrontale ventromediale (vmPFC). Sebbene le sue capacità cognitive di base rimanessero intatte, la sua personalità subì un drastico cambiamento: da individuo responsabile e affidabile, divenne impulsivo, irritabile e incline a comportamenti socialmente inappropriati. L’assenza di una regolazione efficace della rabbia e dell’impulsività lo portava a rispondere in modo eccessivo agli stimoli, senza considerare le conseguenze delle proprie azioni. Questo caso storico ha fornito una delle prime evidenze del ruolo critico della vmPFC nella regolazione delle emozioni e nel mantenimento di un comportamento adattivo.

Un altro aspetto intrinseco alla rabbia, di particolare rilevanza, è la marcata risposta del sistema nervoso autonomo, in particolare attraverso l’attivazione del sistema nervoso simpatico. Tale risposta determina una serie di adattamenti fisiologici che predispongono l’organismo all’azione:

- Aumento della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa, con una maggiore irrorazione sanguigna ai muscoli scheletrici.

- Aumento della frequenza respiratoria, spesso accompagnato da una dilatazione delle narici, che facilita un maggior apporto di ossigeno in previsione di una risposta comportamentale attiva, come l’attacco o la fuga.

- Dilatazione delle pupille (midriasi), favorendo una maggiore vigilanza e reattività agli stimoli.

- Tensione muscolare generalizzata, in particolare nella regione mandibolare e nei muscoli facciali e posturali.

- Aumento della sudorazione, dovuto all’incremento dell’attivazione delle ghiandole sudoripare.

Queste risposte sono funzionali a una rapida mobilitazione dell’energia per affrontare situazioni percepite come conflittuali o minacciose. Tuttavia, un’attivazione cronica o eccessiva del sistema nervoso simpatico può risultare dannosa, contribuendo a problematiche cardiovascolari, ipertensione e disregolazione emotiva.

La rabbia intensa è anche associata all’attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA), il principale sistema di regolazione dello stress. La produzione di cortisolo da parte delle ghiandole surrenali ha un ruolo centrale nella risposta allo stress, contribuendo a mantenere elevati i livelli di energia e a modulare la reattività fisiologica. Tuttavia, elevati livelli di cortisolo in concomitanza con episodi ricorrenti di rabbia possono avere effetti negativi, tra cui:

- Aumento dell’infiammazione sistemica, con effetti dannosi sulla salute cardiovascolare.

- Alterazioni nella regolazione emotiva, con una minore capacità di regolare l’impulsività e una tendenza all’irritabilità cronica.

- Danni ai circuiti della memoria e dell’apprendimento, in particolare a livello dell’ippocampo, con possibili ripercussioni sulle funzioni cognitive.

Nel lungo termine, l’iperattivazione dell’asse HPA è stata associata a un incremento del rischio di disturbi dell’umore, ipertensione e alterazioni metaboliche.

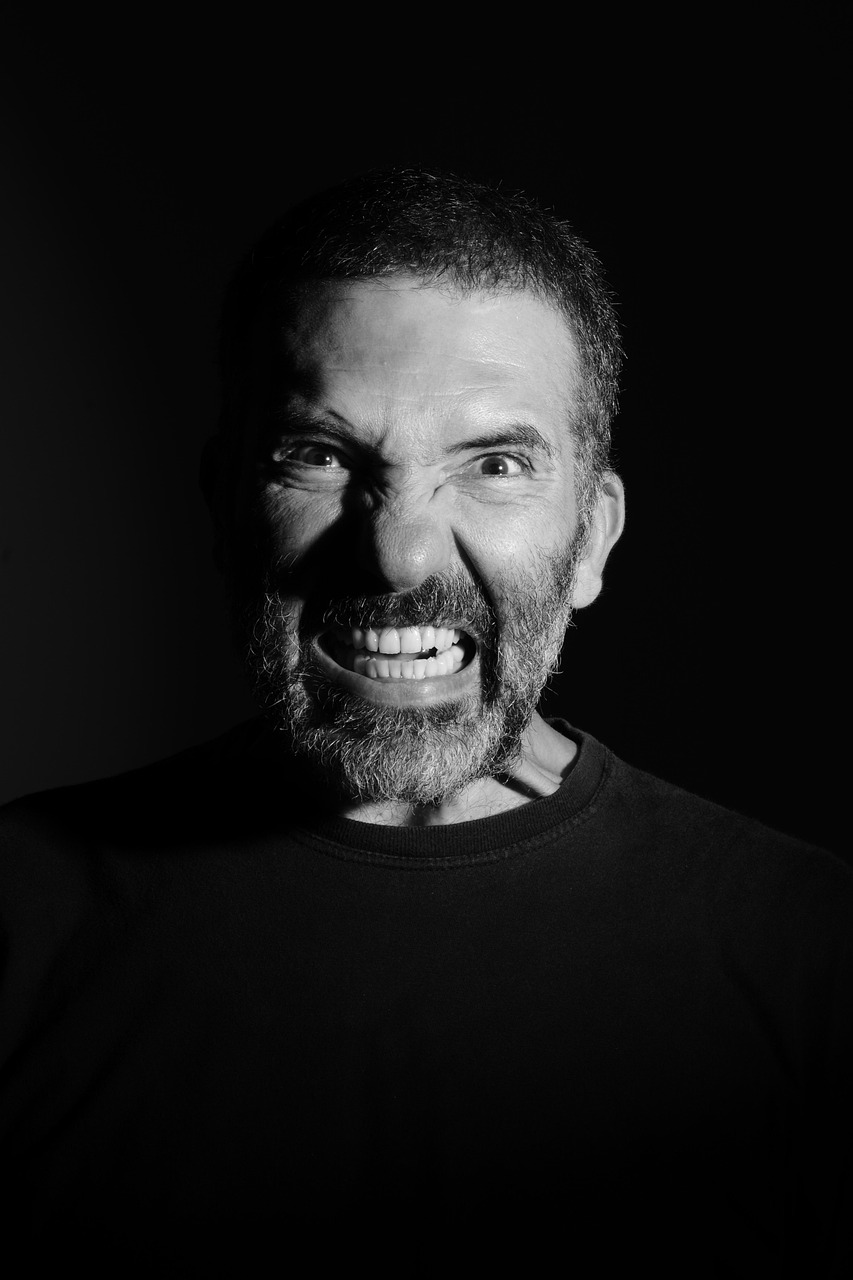

Introduzione alla mimica facciale

La mimica oculare della rabbia riflette l’elevato arousal tipico di questa emozione, traducendosi in configurazioni muscolari che variano in funzione dell’intensità dello stato emotivo e della sua consapevolezza soggettiva. In condizioni di maggiore attivazione, lo sguardo può diventare più fisso, teso o spalancato, a seconda del grado di attivazione neurovegetativa e della modalità di risposta adottata (attacco, controllo o contenimento). In alcuni casi, l’aumento della vasodilatazione locale può determinare una lieve iperemia congiuntivale (iperemia attiva), ovvero un arrossamento visibile della congiuntiva, oppure un’intensificazione del reticolo vascolare perioculare, espressioni somatiche che accentuano la percezione di intensità emotiva e reattività. Nelle forme più intense, tale effetto, indotto dall’attivazione sistema nervoso simpatico, può estendersi anche a livello cutaneo in una vasodilatazione cutanea facciale diffusa, dando luogo a un arrossamento del volto. Oltre a queste modificazioni vascolari, lo sguardo si presenta generalmente intenso e penetrante, spesso caratterizzato da una maggiore tensione muscolare attorno agli occhi. Le palpebre possono apparire più contratte e tese, talvolta con una leggera riduzione della fessura palpebrale, dovuta all’attivazione del muscolo orbicolare dell’occhio (orbicularis oculi, pars palpebralis), che restringe l’apertura dell’occhio. In alternativa, lo sguardo può risultare spalancato, con una fissità accentuata che amplifica l’impressione di minaccia o dominio, effetto associato all’azione del muscolo elevatore della palpebra superiore (levator palpebrae superioris). In particolare, queste due configurazioni di solito non si presentano simultaneamente e possono variare in base alla carica emotiva che l’individuo sta esprimendo rispetto all’intensità della rabbia che sta effettivamente provando, sia a livello conscio che inconscio.

A tal proposito, dato che alcuni movimenti facciali sono automatici e riflettono processi interni anche inconsapevoli, può esistere una discrepanza tra l’emozione vissuta internamente e quella manifestata esteriormente. Generalizzando, questa discrepanza può riguardare sia l’intensità dell’emozione che il tipo stesso di emozione espressa, sia una loro combinazione, nel caso in cui l’individuo:

- Può non riconoscere consapevolmente l’emozione provata, oppure averla inconsciamente repressa. In particolare, sintetizzando, mentre nella mancata consapevolezza l’emozione si manifesta involontariamente senza che il soggetto ne sia cosciente, nella repressione l’emozione è stata percepita (a diversi livelli di consapevolezza), ma poi rimossa dalla coscienza, riemergendo attraverso segnali involontari della mimica facciale. In entrambi i casi, la modulazione emotiva può avvenire inconsciamente, emergendo attraverso espressioni facciali spontanee, più o meno marcate, che sfuggono al controllo volontario.

Un caso clinico particolare è l’alessitimia, una condizione strutturale e persistente in cui il riconoscimento e la comprensione delle proprie emozioni risultano compromessi e può riflettersi anche a livello della mimica facciale. In questi casi, la ridotta consapevolezza emotiva può portare a espressioni poco marcate o incongruenti rispetto alla situazione vissuta, pur in assenza di un deficit motorio. Questa condizione presenta una comorbilità frequente con una regolazione atipica dell’attivazione fisiologica agli stimoli emotivi, caratterizzata da ipo-reattività o iper-reattività (che possono influenzare l’intensità e la durata della risposta) e da microespressioni incongruenti. Tali alterazioni possono incidere anche sul tono muscolare facciale, determinando un’espressività ridotta, rigida o disorganizzata. - Può non riconoscere consapevolmente l’emozione provata, oppure averla inconsciamente repressa e, credendo di sentirne un’altra, modulare consapevolmente segnali diversi per mascherare l’emozione conscia o per simularne un’altra.

- Sia consapevole dell’emozione provata, ma la esprima in modo distorto, ad esempio a causa di lesioni facciali, deficit motori e disturbi neurologici. Questi ultimi possono derivare da traumi cerebrali, malattie neurodegenerative, patologie vascolari cerebrali o altre anomalie del sistema nervoso centrale e periferico. A seconda della localizzazione e della gravità della disfunzione neurologica, della lesione o, ad esempio, di un’alterazione nei sistemi neurotrasmettitoriali e neuromodulatori (come i deficit dopaminergici nella malattia di Parkinson o le anomalie nei circuiti dopaminergici e serotoninergici nella sindrome di Tourette) tali condizioni possono compromettere in misura variabile la mimica facciale, alterando la capacità di esprimere le emozioni attraverso il volto.

Ulteriormente, diventa ancor più complesso rendere manifesta un’emozione inconscia poiché, oltre a presentare tali criticità, la persona ha anche difficoltà nel riconoscere e comprendere il proprio stato emotivo interno. - Sia consapevole dell’emozione provata e tenti deliberatamente di mascherarla attraverso una modulazione di diversi segnali alternativi.

Sebbene l’intensità emotiva stessa può inoltre influire sulla discrepanza tra vissuto e manifestazione, rendendola più o meno evidente. Infine, esistono condizioni patologiche in cui la compromissione delle funzioni cognitive e dell’elaborazione emotiva influisce sull’espressione facciale. Un esempio è rappresentato dalle fasi avanzate della malattia di Alzheimer, in cui si osserva una riduzione della mimica spontanea e della capacità di rispondere emotivamente agli stimoli sociali. Tuttavia, a differenza dell’alessitimia, questa alterazione è strettamente legata al declino globale delle capacità cognitive e comunicative.

In conclusione, la mimica facciale della rabbia si articola lungo un continuum di intensità e consapevolezza, modellandosi in funzione di fattori fisiologici, cognitivi (inclusa l’appraisal), esperienziali e motivazionali, nonchè dell’arousal e dei meccanismi individuali deputati alla sua regolazione, e della sua disposizione psicologica che può influenzare il controllo volontario. Tuttavia, le discrepanze tra esperienza emotiva ed espressione o comportamento emotivo sono comuni, e le alterazioni di natura neurologica o psicologica possono complicare ulteriormente l’interpretazione delle emozioni espresse attraverso il volto. La comprensione di questi meccanismi è fondamentale per analizzare la comunicazione emotiva nelle interazioni sociali e nel supportare individui con problematiche legate alla regolazione emotiva. Le variazioni espressive consente di cogliere segnali sottili, ma significativi, dell’esperienza emotiva.

Terzo superiore del viso

Dopo aver trattato, in termini generali, le possibili discrepanze tra esperienza emotiva ed espressione emozionale nei diversi individui, torniamo ora alla rabbia e alla sua configurazione facciale caratteristica. Questa emozione, tra le più intense e socialmente impattanti, si manifesta attraverso configurazioni mimiche generalmente prototipiche, in particolare a livello della regione sopraccigliare, la cui attivazione svolge un ruolo chiave nella comunicazione della sua carica emotiva e contribuisce a rendere l’espressione immediatamente riconoscibile.

- L’arcata sopraccigliare tende frequentemente ad avvicinarsi verso l’asse longitudinale del viso per effetto del muscolo corrugatore del sopracciglio (corrugator supercilii), che contraendosi accentua l’espressione di tensione.

- La regione mediale delle sopracciglia si abbassa spesso grazie all’azione del muscolo procero (procerus), che esercita una trazione verso il basso nella regione glabellare, conferendo al volto un aspetto più determinato e all’espressione un carattere più marcato.

- La regione laterale delle sopracciglia può rimanere relativamente neutra rispetto alla marcata contrazione nella regione mediale, oppure abbassarsi leggermente, accentuando l’inclinazione complessiva verso il centro del viso. Questo effetto, modulato dall’attivazione del muscolo depressore del sopracciglio (depressor supercilii), contribuisce alla discesa della parte laterale delle sopracciglia, seppur con minore intensità rispetto alla tristezza. Tale inclinazione contribuisce a creare un’espressione più intensa e minacciosa.

- La regione glabellare può presentare delle rughe verticali causate dall’attivazione del muscolo corrugatore del sopracciglio (corrugator supercilii), conferendo un aspetto corrucciato e rendendo l’espressione più marcata, amplificando la percezione di intensità emotiva. Nelle espressioni di rabbia più intense, l’attivazione del muscolo procero (procerus) può generare una sottile ruga orizzontale sopra il ponte del naso, in corrispondenza della radice del naso, contribuendo a un aspetto più severo e determinato. Tuttavia, questa ruga è più tipicamente associata al disgusto, dove tende a essere più evidente e marcata. A differenza della sorpresa o della paura, la regione frontale nella rabbia risulta generalmente meno coinvolta, con una scarsa attivazione del muscolo frontale, dato il prevalere di pattern muscolari di contrazione e abbassamento.

Nel complesso, la regione superiore del volto nella rabbia si distingue per un’architettura muscolare contratta e direzionata verso il centro del viso, con una configurazione sopraccigliare complessiva che richiama una “V”, simbolo visivo di tensione e minaccia. Tale morfologia deriva dalla disposizione bilaterale simmetrica delle sopracciglia, la cui inclinazione verso il centro contribuisce alla forma angolare dell’espressione. Questa disposizione genera un’espressione energica e intensa, che tende a catturare l’attenzione dell’osservatore e indirizzarla verso altre componenti chiave dell’espressione, come la bocca. Rispetto alla tristezza, le sopracciglia risultano più lineari e angolate, con un’inclinazione più netta verso il centro, enfatizzando l’energia oppositiva tipica di questa emozione. L’insieme di questi segnali conferisce al volto un’espressività incisiva e dominante, fortemente riconoscibile sul piano sociale ed evolutivo.

Terzo medio del viso

Nel contesto della rabbia, il terzo medio del viso riveste un’importanza espressiva centrale, contribuendo a intensificare l’effetto di minaccia e la valenza antagonista caratteristica dell’emozione. Le modificazioni che coinvolgono la regione nasale, la piega nasolabiale e le narici riflettono l’attivazione del sistema nervoso autonomo e il coinvolgimento di muscoli specifici, responsabili della configurazione prototipica di questa emozione.

- La regione nasale: l’area compresa tra la radice del naso e la glabella può mostrare un irrigidimento evidente, dovuto principalmente all’attivazione del muscolo procero (procerus), che determina anche una trazione verso l’alto della cute della radice del naso. Questo effetto, combinato con l’azione del muscolo corrugatore del sopracciglio (corrugator supercilii), può contribuire alla formazione di rughe verticali e a un aspetto intensamente corrucciato, che differenzia la rabbia dal disgusto, dove le rughe tendono a distribuirsi orizzontalmente. Il ponte nasale appare visivamente compresso e contratto, accentuando la connotazione minacciosa dell’espressione.

- La regione nasolabiale: la piega nasolabiale risulta frequentemente marcata, con un’incurvatura discendente più accentuata, in conseguenza dell’attivazione del muscolo elevatore del labbro superiore (levator labii superioris) e del muscolo dell’ala del naso (levator labii superioris alaeque nasi). Questi muscoli agiscono sinergicamente nel sollevamento della porzione centrale del labbro superiore, conferendo un aspetto teso e marcato alla regione periorale. Nei casi più intensi, la contrazione può estendersi alla porzione laterale del naso, con un irrigidimento che accentua la separazione tra le ali nasali e la base del naso.

- Le narici: un’ulteriore caratteristica rilevabile e spesso osservabile è la dilatazione delle narici, mediata principalmente dall’attivazione del muscolo dilatatore delle narici (dilator naris) e del muscolo nasale (nasalis, pars alaris). Tale movimento rispecchia un incremento dell’arousal fisiologico, traducendosi in un’espansione della base nasale e in un’accentuazione della respirazione. A differenza del disgusto, in cui la trazione laterale delle ali nasali assume un significato di evitamento, nella rabbia essa assume una valenza più energica e aggressiva, funzionale a un’eventuale risposta di attacco.

Nel complesso, le modificazioni che coinvolgono il terzo medio del volto nella rabbia generano un profilo muscolare contratto e definito, coerente con l’intensità fisiologica dell’emozione e con la sua finalità comunicativa di opposizione e attivazione, in linea con la funzione espressiva di mobilitazione e confronto. L’interazione tra i segnali provenienti da questa regione e quelli del terzo superiore e inferiore del viso contribuisce a delineare un’espressione coordinata e facilmente riconoscibile.

Terzo inferiore del viso

La regione periorale è un elemento complesso e fondamentale nella manifestazione della rabbia, contribuendo in modo significativo a rendere l’espressione più intensa e comunicativa. A seconda del livello di attivazione e alla modalità di regolazione dell’emozione, la configurazione della bocca può variare tra una chiusura contratta, associata a contenimento o controllo, e un’apertura più marcata, tipica delle forme più esplosive. In entrambi i casi, è frequente una tensione muscolare evidente, che sottolinea la natura dinamica e la disposizione conflittuale di questa emozione.

- Labbra serrate e tese: in molti casi, la bocca rimane chiusa, con le labbra premute l’una contro l’altra in modo fermo e rigido. Questo effetto è dovuto all’attivazione del muscolo orbicolare della bocca (orbicularis oris), che contribuisce a mantenere la tensione e a trasmettere un senso di contenimento della rabbia. Questa configurazione suggerisce uno stato di autocontrollo, in cui l’individuo trattiene l’impulso a esprimere verbalmente o fisicamente l’emozione.

- Denti serrati: quando la rabbia è particolarmente intensa, si può osservare una contrazione marcata dei muscoli masseteri (masseter) e temporali (temporalis), responsabili della chiusura della mascella. Questo irrigidimento riflette un forte stato di tensione interna, che può tradursi nella percezione di un’espressione trattenuta o carica di aggressività inespressa (non manifesta ma potenzialmente attiva).

- Bocca aperta e contratta: in alcune espressioni di rabbia più esplicita, la bocca si apre, spesso in un urlo, in un’espressione verbale forte o in una smorfia che espone i denti, che può accentuare l’aspetto minaccioso dell’espressione. L’apertura è determinata dal rilassamento dei muscoli elevatori della mandibola (massetere, temporale e pterigoideo mediale) e dall’attivazione dei muscoli depressori della mandibola (digastrico, miloioideo e genioioideo). A ciò si accompagna l’azione del muscolo orbicolare della bocca (orbicularis oris), responsabile della chiusura delle labbra, che non oppone resistenza all’apertura e può risultare meno attivo o rilassato.

- La regione commissurale: gli angoli della bocca non subiscono un abbassamento significativo, distinguendosi così nettamente dalle configurazioni tipiche della tristezza. In particolare, se presente, questo effetto può presentarsi in forma più tesa e rigida, risultando dall’azione combinata del muscolo depressore dell’angolo della bocca (depressor anguli oris) e del platisma (platysma), accentuando la durezza dell’espressione.

In conclusione, sebbene la rabbia, come altre emozioni, possa manifestarsi apertamente attraverso espressioni facciali distintive, essa può anche essere repressa, trattenuta a livello inconscio tramite un meccanismo di difesa dell’Io (secondo una visione freudiana) oppure un processo dinamico di compensazione tra inconscio e conscio, con funzione di autoregolazione della psiche (secondo la visione junghiana). In entrambi i casi, il contenuto emotivo rimosso dalla coscienza non scompare del tutto, ma può riemergere attraverso segnali involontari della mimica facciale, come una contrazione inconscia della mascella, una tensione prolungata delle labbra o un’asimmetria sottile nell’espressione del viso. Tali segnali, spesso impercettibili o fuori dal controllo volontario, possono rivelare un conflitto interiore in cui l’emozione repressa (nella visione freudiana contenuta nell’inconscio e, secondo Jung, collocata nell’Ombra come contenuto psichico non integrato), anziché essere elaborata, si manifesta indirettamente attraverso il corpo riflettendo una tensione latente o un contenuto psichico non integrato.

Fonti e letture consigliate

- J. R. Averill, Anger and Aggression: An Essay on Emotion (1982).

- R. Lazarus, Emotion and Adaptation (1991).

- C. Spielberger, Manual for the State-Trait Anger Expression Inventory (STAXI) (1988).

- R. J. Davidson, K. M. Putnam, C. L. Larson, Dysfunction in the Neural Circuitry of Emotion Regulation—A Possible Prelude to Violence, Science, 289(5479), 2000, pp. 591–594.

- E. Harmon-Jones, J. J. Sigelman, State Anger and Prefrontal Brain Activity: Evidence that Insula and Prefrontal Cortex Interact in the Regulation of Aggressive Behavior, Journal of Cognitive Neuroscience, 13(6), 2001, pp. 829–844.

- J. Siegel, The Neurobiology of Aggression and Rage (in: Siegel, J. M., ed. Neurobiology of Aggression and Rage, CRC Press, 2005).

- A. R. Damasio, Looking for Spinoza: Joy, Sorrow, and the Feeling Brain (2003).

- S. C. Blair, Neurocognitive Models of Aggression, the Value of Lesion Studies and the Role of the Frustration-Aggression Hypothesis (2010), Journal of Aggression, Conflict and Peace Research, 2(1), pp. 13–20.

- S. W. Porges, The Polyvagal Theory: Neurophysiological Foundations of Emotions, Attachment, Communication, and Self-Regulation (2011).

- K. R. Scherer, What are emotions? And how can they be measured? (2005), in Social Science Information, 44(4), pp. 695–729.

- P. Ekman, Facial expressions of emotion: An old controversy and new findings (1993), in Philosophical Transactions of the Royal Society B, 335(1273), pp. 63–69.

- J. A. Russell, Core affect and the psychological construction of emotion (2003), in Psychological Review, 110(1), pp. 145–172.

- L. Sifneos, The prevalence of ‘alexithymic’ characteristics in psychosomatic patients (Psychotherapy and Psychosomatics, 22, 1973, pp. 255–262).

- G. J. Taylor, R. M. Bagby, J. D. A. Parker, Disorders of Affect Regulation: Alexithymia in Medical and Psychiatric Illness (Cambridge University Press, 1999).

- R. Adolphs, Recognizing Emotion from Facial Expressions: Psychological and Neurological Mechanisms (Behavioral and Cognitive Neuroscience Reviews, 1(1), 2002, pp. 21–62.

- A. R. Damasio, The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness (1999).

- J. H. Bower, S. T. Josephs, Facial Movement Disorders: Clinical Features and Pathophysiology (Continuum: Lifelong Learning in Neurology, 2017, 23(2), pp. 340–372).

- S. Freud, L’Io e l’Es (1923).

- C. G. Jung, Tipi psicologici (1921).

- C. G. Jung, L’uomo e i suoi simboli (1964).

- J. Panksepp, Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal Emotions (1998).

- W. Reich, L’analisi del carattere (1933).

- A. R. Damasio, H. Damasio, & Y. Christen (a cura di), Neurobiology of Human Values (2005).

- P. Ekman, W. V. Friesen, Unmasking the Face: A Guide to Recognizing Emotions from Facial Clues (1975).

- P. Ekman, Emotions Revealed: Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication and Emotional Life (2003).

- P. Ekman, W. V. Friesen, J. C. Hager, Facial Action Coding System (FACS): The Manual (2002).